Noch vor 250 Millionen Jahren hätte man mit dem Auto über Land von Europa nach Amerika fahren können. Das weiß heute jedes Kind. Der Atlantische Ozean war damals noch geschlossen und die Kontinente waren zu einer großen Landmasse mit dem mystischen Namen Pangaea zusammengeschlossen. Später öffnete sich der Ozean und Lissabon und New York drifteten allmählich immer weiter auseinander. Heute gehört die sogenannte Plattentektonik zum Allgemeinwissen und ist allgemein akzeptiert. Noch vor 50 Jahren jedoch war dies gänzlich anders. Damals war man davon überzeugt, dass die Kontinente seit jeher unbeweglich an ihrem heutigen Platz verharrt hätten. Darüber herrschte in der Fachwelt weitgehend Konsens. Und das schien ja auch logisch, denn wie sollten sich diese großen Gesteinsbrocken, die Kontinente denn überhaupt verschieben können? Welche Kräfte könnten diese Abertausende von Tonnen Gestein angetrieben haben? Nein, die physikalisch-mechanischen Berechnungen hatten es damals ganz deutlich gezeigt: Eine Verschiebung der Kontinent war gänzlich unmöglich.

Wenn man sich ein wenig mit der Wissenschaftsgeschichte der Plattentektonik beschäftigt, läuft man unvermeidlich in ein unerwartetes Deja Vu. Der von den Akteuren dieser alten geologischen Debatte durchlaufene Erkenntnisprozess ist nämlich im Grunde ein Spiegelbild der aktuellen Klimadebatte. Angefangen vom querdenkenden Skeptiker, über die breite Abwehrfront des Wissenschafts-Establishments bis hin zur bedingungslosen Anerkennung der modifizierten Theorie können wir hier alle wichtigen Elemente der Klimadiskussion wiederfinden. Fast möchte man den verfeindeten Klimalagern zurufen, sich diese Blaupause der heutigen Diskussion einmal genauer anzuschauen, um typisch menschliche Verhaltensmuster als solche zu erkennen und die Wiederholung von ärgerlichen Fehlern zu vermeiden.

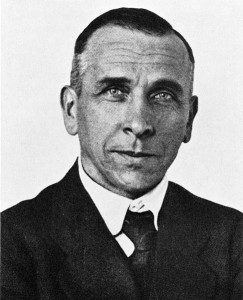

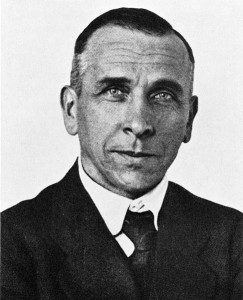

Allein gegen den Rest der Welt: Alfred Wegener

Genialer Vordenker und tragischer Held unserer Geschichte ist der große Alfred Wegener (1880-1930). Er war Meteorologe, also eigentlich kein Fachmann auf dem Gebiet der Geologie. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab die Geowissenschaften nachhaltig durcheinanderzuwirbeln. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte Wegener das Konzept der Kontinentalverschiebung, aber leider war die Zeit damals noch nicht reif für diese revolutionären Gedanken. Als ‚Leugner‘ der unbeweglichen Erdoberfläche wurde Wegener von der Fachwelt regelrecht fertig gemacht. Ein „dreister“ Hobby-Geologe gegen tausende von Profiforschern, gegen die er schließlich keine Chance hatte. Die Presse folgte selbstverständlich dem Mainstream und machte sich ebenfalls über Wegener lustig. Alles schon einmal dagewesen?

Genialer Vordenker und tragischer Held unserer Geschichte ist der große Alfred Wegener (1880-1930). Er war Meteorologe, also eigentlich kein Fachmann auf dem Gebiet der Geologie. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab die Geowissenschaften nachhaltig durcheinanderzuwirbeln. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte Wegener das Konzept der Kontinentalverschiebung, aber leider war die Zeit damals noch nicht reif für diese revolutionären Gedanken. Als ‚Leugner‘ der unbeweglichen Erdoberfläche wurde Wegener von der Fachwelt regelrecht fertig gemacht. Ein „dreister“ Hobby-Geologe gegen tausende von Profiforschern, gegen die er schließlich keine Chance hatte. Die Presse folgte selbstverständlich dem Mainstream und machte sich ebenfalls über Wegener lustig. Alles schon einmal dagewesen?

weiter lesenKontinentalverschiebung und Klimawandel: Die wundersame Wiederholung der Wissenschaftsgeschichte

Genialer Vordenker und tragischer Held unserer Geschichte ist der große Alfred Wegener (1880-1930). Er war Meteorologe, also eigentlich kein Fachmann auf dem Gebiet der Geologie. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab die Geowissenschaften nachhaltig durcheinanderzuwirbeln. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte Wegener das Konzept der Kontinentalverschiebung, aber leider war die Zeit damals noch nicht reif für diese revolutionären Gedanken. Als ‚Leugner‘ der unbeweglichen Erdoberfläche wurde Wegener von der Fachwelt regelrecht fertig gemacht. Ein „dreister“ Hobby-Geologe gegen tausende von Profiforschern, gegen die er schließlich keine Chance hatte. Die Presse folgte selbstverständlich dem Mainstream und machte sich ebenfalls über Wegener lustig. Alles schon einmal dagewesen?

Genialer Vordenker und tragischer Held unserer Geschichte ist der große Alfred Wegener (1880-1930). Er war Meteorologe, also eigentlich kein Fachmann auf dem Gebiet der Geologie. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab die Geowissenschaften nachhaltig durcheinanderzuwirbeln. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte Wegener das Konzept der Kontinentalverschiebung, aber leider war die Zeit damals noch nicht reif für diese revolutionären Gedanken. Als ‚Leugner‘ der unbeweglichen Erdoberfläche wurde Wegener von der Fachwelt regelrecht fertig gemacht. Ein „dreister“ Hobby-Geologe gegen tausende von Profiforschern, gegen die er schließlich keine Chance hatte. Die Presse folgte selbstverständlich dem Mainstream und machte sich ebenfalls über Wegener lustig. Alles schon einmal dagewesen?